お住まいに庭木を取り入れて美しい景観を:横浜市Y様邸

ホームページへお越しいただきありがとうございます。

庭づくりとデザイン、植栽の施工を行っております新美園:新美雅之です。

こちらのページでは作庭者である私の見解を交えながら、庭木を選びやすくなるポイントを始め、庭木それぞれが持つ特徴や分類、樹種特有の魅力を焦点にした庭木選び等を解説しており、この記事がお住まいの庭木を選ぶお手伝いとなれば嬉しく思います。

写真については全て私の撮影による実例やファーム在庫の植物となっておりますので、お問い合わせをご検討される方にとりましてもご参考にもなれば幸いです。

※お客様との打ち合わせ時に弊社サイトの写真を自社施工例として提示している会社があったというご報告を受けております。その様なケースがございましたお客様はご一報をいただけますと幸いです。

目次

庭木選びのポイントとは?

特別樹木について詳しい方でない限り、

「お住まいに庭木を植えたいけど、種類がありすぎてどんな木を選べばいいか解らない。」

「木を植えたら大きくなって手が付けられなくなるので敬遠してしまう。」

「こんな狭いスペースじゃ庭木を楽しむなんて無理なのでは?」

こんなお悩みや疑問を持たれると思います。

実際に弊社へ植栽をご依頼のお客様、DIYで植樹にチャレンジされる方を問わず、多くの方がこの様なお悩みを抱えていらっしゃいます。

難しいと思われがちな庭木選びですが、

- 庭木を植える目的

- 常緑樹か落葉樹かの選択

- 日向や日陰など、お庭の環境

- 庭木と生活動線の兼ね合い

- 葉の付き方や形、色

- 花や実、紅葉などの季節感の鑑賞

この様にポイント毎に絞って考えていくと、樹種の多さにも惑わされずにお好みや用途に合った庭木選びを行いやすくなります。

それではこれらのポイントを踏まえながら、それぞれに見合った樹種や、その魅力を交えながら解説をしていきたいと思います。

庭木を植栽する目的から選ぶ

まず植栽、つまり庭木を植えたいと思った時には相応の目的があると思います。

庭木の種類は数多く存在しますが、その目的に向いている木というものは自然と限られてきますので、選択肢も定まってくるのではないでしょうか。

ここでは庭木を植栽する目的として代表的な3つについて、それぞれ庭木を選ぶコツを解説していきます。

シンボルツリーとして庭木を植えたい

シンボルツリーとして植栽したアオダモ

シンボルツリーとして庭木を選ぶ場合、その木は単独で植栽される事が考えられますので、樹形を特に吟味する必要があります。

シンボルツリーであれば玄関や門付近への植栽となりますので、この植木がお住まいのトレードマーク、またはその名の通りシンボルとしての存在となります。

つまりシンボルツリーはお住まい・建築物をどの様な雰囲気に見せるかという事に直結する庭木であり、シンボルツリーの場合は庭木選びの中で最も重要視されるカテゴリーとなるでしょう。

樹高2.5mのソヨゴをシンボルツリーにした事例

シンボルツリーとしての庭木であれば常緑樹か落葉樹かに関わらずお好きな樹種を選ぶべきですが、お住まい(建物)と合わせる事を考えますと樹高は最低でも2.5m~がおすすめです。

ある程度の樹高を有する木を植えれば、遠くからお住まいを眺めた際に建物とシンボルツリーの調和を楽しむ事が出来ます。

シンボルツリーは建物のイメージと直結しやすい存在である為、建物のイメージやテーマを表したりより引き立てたりする役目も担います。

ナチュラル志向の建物なら自然樹形の落葉樹、洋風の建物ならはっきりとしたディテールの常緑樹といった様に、建物と木の方向性を合わせてあげるのも景観向上として有効となるでしょう。

しかしシンボルツリーは門や玄関の近く等、特に歩く機会の多い場所が想定されますので、植栽を行う木の将来的な葉張り(植木の幅)はもちろん、成長具合や許容出来る樹高等もきちんと想定しておきましょう。

近年シンボルツリーとして好まれる樹種として、常緑樹であれば

オリーブ

ソヨゴ

シマトネリコ

ホンコンエンシス(常緑ヤマボウシ)

等が好まれており、落葉樹であれば

アオダモ

イロハモミジ

ヤマボウシ

アオハダ

等が選ばれる事が多くなっています。

下記、シンボルツリーに特化した解説ページもご参考下さい。

関連記事>>>シンボルツリーにおすすめな庭木21種類と選び方、おしゃれに見せる植栽方法

ピンポイントの目隠しの為に庭木を植える

目隠しの為の庭木

狭い範囲やフェンスの設置が難しい場所に対して、庭木を使って目隠しをする場合があります。

この場合は自然に常緑樹を選ぶ事になり、その中でも視線を通しにくい枝葉密度が濃い樹種、そしてある程度の耐陰性により壁際(裏側)の枝葉も枯れにくい庭木を選ぶ事が最良となります。

この点で優れている樹種としては、

フェイジョア

キンマサキ

ヒメシャリンバイ

ホンサカキ

等が挙げられ、植栽当初のスケールを維持したまま目隠し効果を保持しやすい樹種と言えます。

また目隠しの為の庭木を選ぶ際、上部の枝葉の成長に伴って下部の枝が枯れやすい樹種は避ける事が望ましいでしょう。

例えばカクレミノ等は目隠し用樹木として向いているという見解をよく聞きますが、カクレミノは枝先に葉が付いていても剪定を行った際に葉がほとんど残らず丸見えになる事がほとんどです。

目隠し効果と景観作りを両立させた庭木レイアウト

目隠しの庭木があれば景観と実用性を両立させる事が出来ますが、庭木の選択については特に場所の環境を考慮して、健全な成長によって目隠し効果を維持したいものです。

また、目隠し用に植えた庭木がその環境に合わない場合、葉や枝がみるみる内に少なくなってしまい、肝心の目隠し効果を全く持たなくなってしまいます。

植栽の目的を考えればこれは最も避けなければならない事ですので、環境と植木の適合性はしっかり考えておきましょう。

特に注意すべきは目隠しの庭木について成長力の強い木を選んでしまう事です。

このタイプの木は伸びた枝の先端だけに葉が残り、大きくなって慌ててコンパクトに切り詰めると葉がほとんど残らないという事が起こります。

これがよく見られる樹種としては、

キンモクセイ

シラカシ

レッドロビン

が挙げられ、これらは大きくなると困る様な場所ではなく、広い範囲を目隠しする様なスケールで用いると良いでしょう。

下記、目隠しの為の植栽に特化した解説ページもご参考下さいませ。

関連記事>>>庭木で視線対策をする方法とメリット-目隠しや生垣向きの常緑樹32種類もご紹介

庭木の組み合わせを楽しみたい

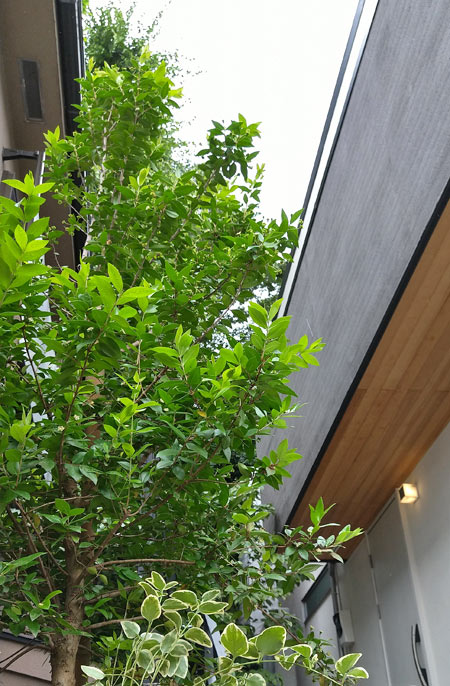

様々な庭木の共演で作る風景

様々な庭木を組み合わせるのは植栽の基本でもあり、多種多様の樹種を使用して美しい景観を作るという事になります。

洋風ガーデンの様な重厚感を出す為に同じ種類の庭木を植える事もありますが、写真の様に葉の色や樹高、趣が異なる樹種を何種類か組み合わせると、樹種それぞれの美しさが映える景観を生み出す事が出来ます。

基本としては常緑樹と落葉樹をバランス良く振り分け、色の濃淡バランスも考えてレイアウトします。

また、庭木の組み合わせで特に面白味を出せるのは「樹高の違い」であり、これは高木と低木を組み合わせるという方法です。

特に樹高を低いまま維持できる「低木」は葉の形や色等のバリエーションも多く、植栽レイアウトやデザイン面で大きな役割を担います。

足元を彩る低木「ウエストリンギア」

近年流行の低木類としては、

ローズマリー

ウエストリンギア(オーストラリアンローズマリー)

グレビレア

ビバーナム(常緑性ガマズミ)

等が挙げられ、様々な色味で植栽スペースを彩ってくれます。

低木であれば高木と違って限られた場所でも多くの種類を植栽する事が可能で、この点で色鮮やかな景観作りに無くてはならない存在です。

いわゆるカラーリーフと呼ばれる庭木であれば黄・青・赤などの葉色を組み合わせる事ができ、美しい彩りを楽しめるでしょう。

以下、低木類に特化した解説ページもご参考下さいませ。

関連記事>>>低木とは?おしゃれなレイアウト方法やデザイン効果、代表的種類も紹介します

庭木で季節感を楽しみたい

紅葉樹(イロハモミジ)と果樹(ミカン)の組み合わせ

庭木は通年その姿を楽しむ事に加え、花や紅葉、樹種によっては実・果実など、季節それぞれの楽しみが得られます。

庭木には花の咲く「花木」、実を楽しめる「果樹」、秋の色付きが美しい「紅葉樹」があり、これらをうまく組み合わせて植える事で、一年中季節感のあるお庭にする事が出来ます。

例えば花だけで考えても樹種によって開花期は様々であり、ほんの一部ですが

冬:カンツバキ・サザンカ・グラビレアの仲間

早春:ウメ・ロウバイ・マンサク・トサミズキ・沈丁花

春:ハナミズキ・ジューンベリー・ツツジ類・アカシア類・ユキヤナギ

初夏:アジサイ・シャラノキ・ヒメシャラ・ヤマボウシ

夏:ムクゲ・フヨウ・ギボウシ・アガパンサス・サルスベリ

秋:キンモクセイ・ヒイラギ

等が挙げられ、これだけでも庭に取り入れれば年間を通して何かが咲いているお庭にする事が出来る訳です。

アベリアやウエストリンギア等の様に通年花を付けている樹種もあり、これらも合わせてレイアウトをしておけば花の多いお庭も実現できます。

さらに庭へ植える木として花木・果樹・紅葉樹をそれぞれ1種類ずつ選んでおけば、どの季節でも何かしらの季節感が感じられるお庭にもなります。

また、冬季が寂しくなると思われがちな落葉樹ですが、あえて落葉した姿を季節感として楽しむ考え方もありますし、その代わりにとても美しい「新緑」も楽しむ事が出来る他、落葉樹には花が美しい樹種も多いものです。

落葉樹の冬の姿を寂しく見せない様にするには、冬も葉が残る常緑低木をバランスよくレイアウトしておけば、冬の景色も楽しいお庭になる事でしょう。

空間を埋める為

特に明確な目的が無く、空いているスペースへとにかく緑を添えたいというケースもあります。

自治体によっては建物の竣工時に規定の植樹面積を満たしているかどうかの検査が必要な事もあり、この場合の庭木は「緑化の為」と位置付ける事になるでしょう。

敷地の角をシラカシの植栽で和らげた実例

例えばお庭や敷地の角が何も無い空間になっていると無機質な直角空間が目立ってしまいますが、庭木を植える事で敷地の角も柔らかく見える効果があります。

緑化樹の代表樹種としては高木なら

シラカシ

マテバシイ

スダジイ

緑化低木としては

オオムラツツジ

ハマヒサカキ

シャリンバイ

等が挙げられ、これらの庭木は環境適応性が高く公害にも強く、末永く緑を保てる樹種として重宝されます。

ただし住宅地では強い禰衡力によって越境も懸念されますので、成長を見越した広い場所に限って植栽を検討する等の植栽計画を行いましょう。

常緑樹か落葉樹の選択

庭木は常緑樹・落葉樹のどちらを植えるかによって庭の雰囲気や植え付け後の姿が大きく異なります。

この違いは冬季に葉を全て落とすか落とさないかですが、「半落葉」と呼ばれる寒さで葉を半分~それ以上に落とす常緑樹も存在します。

ここでは常緑樹と落葉樹、それぞれの特性やメリット、注意点などを解説します。

常緑樹はどんな木?

常緑樹は一年を通して葉を付けており、冬は寒さの影響で葉を少なくしながらもそのまま越冬する木です。

常緑樹の印象はしっかりとした存在感であり、仕立てられた樹形によって印象も異なってきます。

多くは枝振りというよりも表面的な形状が樹形として認識される事が多く、言うなれば「濃い存在」といった庭木が多いのも特徴です。

この為常緑樹は遠くから眺めても存在感があり、庭木を目立たせたい場合やフォーカルポイントへの植栽に向いています。

人気の常緑樹であるソヨゴ

写真のソヨゴの他、近年に植栽される常緑樹では

シマトネリコ

オリーブ

カシ類

ツバキ類

などが主流となっております。

針葉樹に分類されるコニファーなども常緑樹にあたり、これらは寒さに強い特性を持っています。

常緑樹で注意したい寒さ対策

常緑樹の全てが耐寒性を持っているという事はなく、常緑樹でも寒さや霜によって葉の色が落ちたり、葉数を減らす事があります。冬眠をしないからこそ寒さを考慮した植栽が必要です。

寒さに弱い常緑樹を植栽する際は、北風が吹き続ける場所や、広い場所へぽつんと植えたりするのは避けると良いでしょう。

意外にも降り積もる常緑樹の落ち葉

落ち葉の掃除が大変だから落葉樹は避けたい、といったお声をよくお聞き致しますが、常緑樹でも落ち葉はあります。

堆積しやすい常緑樹の落ち葉:写真はキンモクセイ

常緑樹の葉は通年同じ物が付いている訳ではなく、生育期には古くなった葉を落とします。

この葉の数が意外と多く、しかも落葉樹の葉と違って重い為、自身の足下へ堆積するよう溜まります。

生え変わりによって落葉したアラカシ

この葉は落葉樹の落ち葉に比べて腐り難くいつまでも残ってしまう事が多い為、掃除などは必須となります。

ただし飛散しにくい為、ご近所迷惑になる様な落ち葉ではありません。

例えばソヨゴは新緑が成長する時期や秋口、古い葉が次々に黄色く染まり、やがてパラパラと地面に落ちます。

アラカシやマサキ、プリペット等は春、葉の入れ替わり時にほとんどの葉が無くなってしまう事があり、目隠し用として選ぶ際には注意が必要です。

尚、新芽展開時期とは異なり冬季の寒さによって葉を半分程度落とす常緑樹もあります。

シマトネリコやホンコンエンシスは特にその傾向が強い為、寒さを避ける場所への植栽が望ましい庭木です。

おしゃれな目隠しとしても使える常緑樹

玄関のドアを目隠しするフェイジョア

常緑樹はその存在感からシンボルツリーはもちろんの事、目隠しとして植栽したり、生垣を構成する事も出来ます。

花を楽しめる物もあり、こちらの様におしゃれな目隠しとして植栽するケースは多いです。

植木に存在感を求める場合や、目隠し効果を兼ねたい場合は常緑樹を選ぶのがおすすめです。

目隠しに使う常緑樹としてはシラカシやウバメガシ、ソヨゴやフェイジョア等が代表的ですが、これら樹種の選択は成長の許容程度や陽当たりなどの環境も考慮します。

落葉樹はどんな木?

落葉樹は冬季に全ての葉を落とす木であり、春の新芽展開時期まで休眠に徹する事となります。

また、落葉樹の剪定や移植(根巻き)はこの冬眠中に行うという事が基本となります。

柔らかな印象の落葉樹:写真はアオダモ

落葉樹の印象は繊細でナチュラルであり、常緑樹が「形」を重視される事に対して落葉樹は「枝模様」が重視されます。

落葉樹の存在感は決して強くありませんが、風も通しやすく圧迫感が少ない為、多くの本数を植栽する事が出来ます。

枝葉の数は樹種によって大きく異なり、葉数が多い木ですとイロハモミジやカツラ、葉数が少ない木ですとアオダモやセイヨウカマツカ等が挙げられます。

落葉樹は花を楽しめる樹種が多いのも特徴であり、特にハナミズキやエゴノキ、ヤマボウシは昔から花木として好まれています。

また、シャラノキ(ナツツバキ)の花は茶花としても使われる上品な花を咲かせます。

落葉樹をシンボルツリーにするコツ

落葉樹をシンボルツリーとして植栽する際は、冬に落葉した際に寂しさを感じさせない様な場所を選びたいもの。

落葉樹に葉がなくなっても樹形を美しく見せられるのは、スクリーンとなるものが背後にある場所です。

外壁によって浮き上がるシンボルツリーのアオハダ

こちらのアオハダは美しい外壁沿いの花壇へ植えられており、少ない枝葉の樹形でも美しさが引き出されています。

この植栽シチュエーションであれば葉が落ちる落葉時期でも外壁がスクリーン効果を発揮し、細い枝までもくっきりと浮かび上げてくれるのです。

これと同じ効果を得る為に、ウッドフェンスや樹脂フェンスなどを植栽のスクリーンとして施工するのも有効な方法です。

落葉樹の「葉焼け」を軽減させる工夫

落葉樹は種類によって夏の直射日光で葉がやけどしてしまう事があります。

少々の葉焼けであれば生育上に問題は生じませんが、あまりにも葉焼けを起こす環境ですと、年々木自体が傷んできてしまいます。

落葉樹の葉焼けを抑えるには、

- 東側など日長が半日程度の場所に植える

- 建物付近などに添える様に植える

- 雑木林の様に何本かを寄せ植えする

などの工夫をすると効果的です。

イロハモミジやジューンベリー、アオダモなど、ある程度の直射に耐える落葉樹もありますので、これらの木は積極的に日向へ取り入れても良いでしょう。

落葉樹らしい樹形を維持する為に

枝透かしだけで成長させたヤマボウシ

例えば代表的な落葉樹でありシンボルツリーにも選ばれやすいヤマボウシですが、写真の様にスッキリと軽やかな姿を想像されるかと思います。

落葉樹の剪定は「整枝」を主として「背丈を詰める」のは二の次であり、まずは徒長枝や重複枝を間引く事が肝心となります。

例え樹高が高くなっても写真のヤマボウシの様に枝葉が少なく留められてさえいれば圧迫感も感じません。

特に落葉樹の場合、切り戻し剪定を繰り返しますと幹や枝が急激に太って樹形が崩れ、元に戻すのは至難の業となります。

自然樹形をお庭へ取り入れる際は、ある程度自由に成長させられる様な周囲に余裕を持った植栽計画がお勧めです。

この様に落葉樹を維持するポイントは「成長の放任」であり、木の幅を制約する事が必要な場所への植栽は避けるべきです。

しかし狭小部でも維持出来る落葉樹もあり、成長の緩やかなアオダモやアロニア、スリムな樹形を維持しやすいハナミズキ等がおすすめです。

日向や日陰など、植える場所の環境で選ぶ

植木を選ぶ際、陽が当たらないと育たないのでは…と心配されるお客様も多くいらっしゃいます。

その際、私の方からは「半日陰や日陰の方が植木選びの選択肢が広いのですよ」とお伝えしております。

夏の直射日光と乾燥に耐える木

強い直射日光に耐える庭木を選ぶ場合は常緑樹から選ぶのが通常となりますが、ソヨゴやハイノキなどは葉または木そのものが傷みやすく、あまりにも暑い場所は植栽を避ける様にします。

直射日光を好むオリーブ

反面、オリーブなどは日当たりや直射日光を好みますのでこうした環境にも困らず選択出来ます。むしろ乾く時はしっかり乾く様な土壌を好みます。

2階窓まで成長させるシマトネリコ

こちらも長時間陽の当たる場所を好む、シマトネリコです。

逆にシマトネリコを陽当たりが少ない場所に植えてしまうと葉が大きくなりすぎて葉数も少なくなっていき、陽の当たりにくい下部の枝葉がどんどん枯れていってしまいます。

また、シマトネリコは生育力があまりにも旺盛な為、将来的な樹高や幅を想定し、植栽場所は入念に選ぶ必要があります。

半日陰を好む植物で庭を構成した例

半日陰向きの植物でデザインされた庭

実は半日陰の環境は、日向よりも様々な種類の植木を選択する事が出来ます。

半日陰や日陰は広くない場合が多いので小さな植木や下草を選ぶのがお勧めですが、庭に広さがある場合は落葉自然樹の寄せ植えなどを構成出来ます。

こちらではソヨゴやヤマボウシなど日陰でも美しく育つ庭木を選び、陰を好む下草類も併せて庭をデザインしています。

暗い日陰で育つ植物をレイアウト

暗い日陰を好む植物で和風デザインを

陰地で美しい庭と言えば、坪庭を思い浮かべる方も多いかと思います。坪庭や中庭は元々が日陰である事が多いので、和風の美しい庭が発達した場所とも考えられます。

ですので日陰でもしっかりと成長できる植木を選択すれば、日陰も明るい緑が溢れる空間へ変える事が出来るのです。

こちらは日陰でも美しく育って葉も残りやすいソヨゴやイロハモミジといった植木を選び、マホニアコンフューサやヤブラン、セキショウなど日陰向きの低木・下草類をレイアウトしています。

日陰への植栽に特化した解説ページもございますので是非ご参考下さいませ。

関連記事>>>日陰の庭(シェードガーデン)の基礎とデザイン実例-日陰向きの庭木や下草38種類もご紹介

庭木と生活動線の兼ね合いを考慮する

庭木が生活の邪魔になってしまう様なレイアウトは避けたいものです。

これを考慮しますと、植木は植栽後の生長速度を考慮して選ぶという事になりますが、どんな樹種が適しているのでしょうか。

玄関や駐車場へ植えるなら、生育の緩やかな植木を

庭と異なり玄関や駐車場などは、毎日の様に歩く場所です。

植木を植えても通るのに苦労しない様に見えましても、時には荷物を手に持ったり、傘を差す事もあります。

この様な場所へ植える木は、生育の緩やかな種類を選びたいものですから、

ソヨゴ

ヒメシャリンバイ

アロニア

など、生育が緩やかな植木がおすすめです。

通路の妨げにならない植栽レイアウト

こちらは通路を小庭としてデザインしておりますが、植木はヒメシャリンバイ1本というシンプルな構成です。

ヒメシャリンバイやソヨゴは、植栽時のサイズをほぼ維持していく事が出来る数少ない樹種であり、特に「木が伸びてほしくない場所」への植栽に大変お勧めできます。

この様な樹種を選べば玄関アプローチにも手軽に庭木を植える事が出来ますので、緑を添えられる場所の幅も広がります。

アプローチ沿いなら下枝の無い雑木類もおすすめ

狭い通路で背の高い自然樹を楽しむなら、枝葉を頭上に見ながら歩ける雑木を選ぶのもおすすめです。

園路の傍へ植えても邪魔にならない雑木の魅力

ヤマモミジやアオダモ、コハウチワカエデなどは生育に連れて下の枝を枯らしていきますので、背の高いものは幹周りがすっきりとしたものが多いです。

特にアオダモについては地面から中間まで枝が無く幹だけの樹形が多く、樹高がかなり高い木を植えても全く歩行の邪魔にならないといった植栽レイアウトが可能になります。

下枝が少ない植木であれば木の側を歩いても干渉する事がなく、歩行部分も広く確保する事が出来るのです。

関連記事>>>玄関や花壇におすすめな庭木は?選ぶポイントや注意点、代表種類もご紹介

葉の形や付き方で庭木を選ぶ

庭木は樹種それぞれ本当に多彩な葉の形を持っており、庭木選びは時として「葉の形」のお好みで選ばれる事もあります。

庭木と言えば花や紅葉等の季節感が連想されますが、葉そのものも立派な鑑賞対象として考えられます。

庭木には様々な葉形が存在しますので、その形や魅力を紹介していきます。

針形葉

針の様に細い「針葉」

針の様に細く、先端が尖っている葉形は「針葉」と呼ばれます。

針葉の代表種としてはクロマツ・アカマツ・ゴヨウマツ等、マツの仲間を連想されるかと思います。

かつてはマツと言えば純和風庭園の植栽として使われており、人の手によってしっかり樹形を仕立てられた姿を思い浮かべると思います。

しかし近年では写真の様な「仕立て過ぎない自然な松」が流行しており、和モダンな植栽として人気があります。

この樹形の松は「野木」とも呼ばれて流通しており、クロマツ・アカマツ問わずレストランやホテルの庭園、ゴルフ場でもその姿を見る事が出来ます。

広いお庭であればこの様なマツをシンプルに見せる植栽も良いかと思います。

鱗片葉

鱗片系の葉が特徴であるコニファー類

見方によっては葉そのものが枝分かれをしている様にも見える「鱗片形」の葉は、主に針葉樹に該当する樹種に見られます。

樹木において針葉樹と言えばマツ類やヒノキ、スギ等が代表的であり、庭木であればコニファー類もこの仲間に入ります。

コニファーが高い葉密度を持っている様に見えるのはこの葉形も一要因であり、葉先が繊細で美しく見えるのも葉形による視覚効果と言えるでしょう。

鱗片形の葉は色鮮やかなものも多く、お庭をパッと明るく見せたい場合はワンポイントにコニファー類を植栽するのも良いでしょう。

心形葉

ハート型の様な「心形」の葉を持つカツラ

心形の葉はいわゆる「ハート型」の様に見える葉形で、葉の形としては高い人気を持っています。

「円形」という葉形はまた別に存在し、まさしくまん丸という形としてハクウンボク等が該当します。

心形の葉を持つ庭木としては写真のカツラが最もよく知られており、葉の形から庭木を選ぶにあたり最も多くご希望をいただく樹種かもしれません。

しかしカツラはイチョウの様な伸び方をする成長旺盛な樹木であり、2階の屋根を超えても尚成長を続ける様な高木に該当します。

適宜行う整枝剪定や、樹高数メートル前後で維持する様な植栽計画を立てておく事が肝心です。

低木で心形葉を持つマルバノキ

低木類に該当しながら可愛らしい心形葉を楽しめるのがマルバノキです。

写真はイロハモミジと合わせる様に植栽した事例で、このマルバノキは斑入りの品種で色味も楽しい低木と言えます。

マルバノキであればカツラの様な大木になる事はなく枝の成長も横~斜め上方向に向かいますが、やはり自然な樹形を壊さない為にも相応の幅を許容できる様な場所を選んで植栽したいものです。

どんなシチュエーションでも可愛らしい風景に見せてしまう心形葉は、玄関周りや雑木の庭へ特におすすめが出来ます。

掌状深裂葉

掌状深裂葉の代表であるイロハモミジ

掌状に深く避けた様な葉形、これはまさしく馴染み深いイロハモミジが該当し、この樹種については樹形よりも葉形イメージから好んで選ばれる事が多い庭木です。

深い切り込みは葉の先端を繊細でシャープに見せ、この自然美をそのまま楽しむ他、その芸術的な葉形がモダン建築ともマッチします。

この為モミジについては昔も今もあらゆる建物と良く調和し、安定した人気を持つ庭木と言えるでしょう。

葉の切れ込みが浅く可愛らしいコハウチワカエデ

深い切れ込みとは少々異なり、浅い切れ込みの葉が可愛らしいコハウチワカエデもおすすめな庭木です。

イロハモミジからシャープな印象を除いた様な雰囲気の葉も自然芸術美に溢れ、ナチュラル感と可愛らしさがお住まいを引き立ててくれます。

特にこのコハウチワカエデについては非常に生育が緩やかであり、不思議と毛虫による被害に遭いにくいというメリットも備えています。

羽状複葉

羽状複葉が涼しげな印象のシマトネリコ

小さな葉が列となって並んで付く羽状複葉ですが、常緑樹でありながらこの涼しげな葉を持つシマトネリコが大変に人気となったものです。

特にシマトネリコは暑さに全く動じずこの羽状複葉を綺麗に保っている事から、夏でも涼しげな印象を得られるという点で人気になったとも言えます。

特にシマトネリコの複葉は葉の数が多く規則的であり、風が吹いた際に複葉が揺れる情景もまた美しいものです。

夏の直射日光が強く涼しげに見せたい場所であればシマトネリコがおすすめな庭木と言えますが、強い成長力を踏まえ、周囲に成長させられる余裕のある場所を選んで植栽しましょう。

自然味溢れる複葉を持つアオダモ

近年大変な人気を誇る落葉樹のアオダモですが、その一要因がこの涼しげな複葉にあるとも言えるでしょう。

先端に1枚の葉があり、そこから元までは葉が対となって並んでいる「奇数羽状複葉」は、枝先のディテールがとても美しく見えるのが特徴です。

落葉樹特有の薄く軽い葉は風に揺れると優しく揺れ、特にアオダモは幹も細く柔らかい為に風に揺れるシルエットが大変に美しい庭木です。

この羽状複葉がはっきり目視出来る理由として、アオダモは葉の数が少ないという事が挙げられます。

もしアオダモに葉が多く付いていてわさわさとしていればこの美しい葉の並びは目立たなくなり、全く印象が異なったと思います。

加えて成長もおとなしい点から見ても、近年のお住まいにぴったりな庭木と言えるのではないでしょうか。

低木で羽状複葉が見られるマホニアコンフューサ

シマトネリコやアオダモの様な高木に限らず、マホニアコンフューサは低木で羽状複葉が見られるおすすめな庭木です。

きちんと枝透かしを行っていればマホニアコンフューサの複葉が美しく映える様になりますが、背丈を詰め続ける様なカットを繰り返してしまうとたちまち枝数が倍増し、透け感も無くなって葉の形も見えなくなってしまいます。

羽状複葉が見られる庭木に総じて言える事ですが、その葉を楽しむ為にも適宜正しい枝透かしを心がける様にしましょう。

葉の色で庭木を選ぶ

葉の付き方や形について様々な樹木を挙げて解説をしてまいりましたが、葉の形以上に庭木の個性を左右するのが「葉の色」です。

緑とは異なる色を持つ庭木は「カラーリーフ」とも呼ばれ、植栽デザインの中にピンポイントで配されたり、逆にカラーリーフの庭木だけで植栽デザインを施して賑やかに見せる事もあります。

この様に庭木には様々な葉色を持つ樹種が存在し、葉の色は樹形や樹高よりも直感的なイメージに繋がると言っても過言ではありません。

ここではそれぞれの葉色を持つ樹種の一例、その葉色の上手な活かし方も交えてご紹介していきます。

濃緑葉を持つ庭木

濃緑色の葉を持つ庭木はその存在感がハッキリと浮かび上がりやすく、周囲に色味(ウォールや建物外壁、フェンス等)が無い空間に植えてもしっかりとした存在感を放ちます。

また、濃緑葉の庭木は明暗のはっきりした背景に良く映え、黒~ダークグレー、ホワイトの外壁のお住まいに植えるとより美しく見せる事が出来ます。

ソヨゴ

濃緑葉と赤い実のコントラストが美しいソヨゴ

■適応環境:日陰~半日陰~日向

ソヨゴの葉はモチノキ科らしい程良い濃緑色を持ち、葉がやや下を向いているのが特徴です。

ソヨゴはこの葉色と赤い実のコントラストが美しく、クリスマス時期にもマッチするという一面を持ちます。

濃い緑色を持ちながらも樹形は控えめなのが特徴で、和風建築から洋風の建物まであらゆるお住まいにマッチします。

ギンバイカ

シャープな葉形と濃緑色が美しいギンバイカ

■適応環境:半日陰~日向

小さく、やや尖った葉が印象的なギンバイカは、マートルというハーブ名も持つ芳香も楽しめる庭木です。

小さい葉でも濃緑色ゆえにしっかりと目立ち、その葉数も多いのが特徴です。

写真の様にモダンなお住まいとも非常に良く馴染み、無機質なデザイン住宅にも合わせやすい庭木と言えるでしょう。

ギンバイカはこの濃緑葉の中にたくさんの白花を咲かせ、そのコントラストが魅せる美しさはまた格別です。

お庭の中のアクセントとしてはもちろん、場所が適せばシンボルツリーとしても植える事ができ、ギンバイカの濃緑色は是非取り入れていただきたいものです。

サルココッカ

ツヤのある濃緑葉が美しいサルココッカ

■適応環境:日陰~半日陰

サルココッカはツヤもある美しい濃緑葉が魅力の低木であり、私が庭作りの中で多用する樹種でもあります。

虫の被害も遭いにくく、病気になる事も少なく、さらに維持管理もしやすい緩やかな成長をする優れた低木と言えるでしょう。

サルココッカは陽当たりの良い場所に植えると夏に傷んでしまう事もあり、日陰や半日陰に植栽した方が美しい葉色を保って元気に生育します。

陰に入っても葉が傷みにくい為、サルココッカは寄せ植えにしても美しい一塊として維持する事ができ、濃緑色のグランドカバーとしてのレイアウトも可能となります。

表裏の葉色がはっきり分かれている庭木

緑色の葉を持っていながらその裏面は白っぽく見える葉、そんな葉色も見ていて美しいものです。

庭木を眺めた際、表だけを見せている葉と裏面を見せている葉は同時に視界に入るもので、これがある意味煌びやかに見えたり斑入り種の様な見え方をしたりと、なかなか奥深い美しさがあります。

オリーブ

表裏の葉色の違いが煌びやかに見えるオリーブ

■適応環境:日向

オリーブは遠くから見るとシルバーリーフの庭木に見える事があり、これは葉裏の白っぽい色がちらほら視界に加わっている事が要因です。

葉の表はしっかりと濃い緑色なのですが裏面は白に近い色を持っており、これが白斑入りの葉の様に見える訳です。

これによりオリーブはシルバーリーフの扱いでレイアウトされることもあり、モダン建築や無機質なデザインに馴染む一要因ではないかと思います。

風に揺れやすい枝先はこの葉色を一層美しく見せ、オリーブは唯一無二の色彩も持っているとも言えるでしょう。

フェイジョア

ツヤのある濃緑と裏面の白色が美しいフェイジョア

■適応環境:半日陰~日向

フェイジョアも同様に、表裏の色の違いがハッキリとした葉を持っています。

特にフェイジョアの葉はツヤもあり、裏面の白っぽさとのコントラストが非常に美しい庭木です。

フェイジョアの場合はこの葉色だけではなく幹も美しく、赤茶色に染まる幹が葉色を更に綺麗に見せてくれます。

また、エキゾチックな雰囲気も持つ花も個性的で、他品種を混ぜて植栽すれば果実も楽しむ事が出来ます。

周囲が寂しい雰囲気の時、特に庭木によって明るく賑やかに見せたい時、そんなシチュエーションでフェイジョアは大変お勧めできる庭木です。

レッドリーフを持つ庭木

赤い葉、レッドリーフを持つ庭木は存在感が強く、レイアウト上では「ピンポイント」に植栽する事が多いものです。

レッドリーフの庭木は細長いスペースへの植栽デザインであれば中央、場合により両端に植栽し、全体を見た場合の「骨格」となる様な配置をする事が多く、その存在感の強さが解ります。

ベニバナトキワマンサク

赤みを帯びた葉が美しいベニバナトキワマンサク

■適応環境:日向

ベニバナトキワマンサクは名前の通りベニバナを咲かせるトキワマンサクですが、その葉も通年赤みを帯びている事が最大の特徴です。

レッドリーフでありながら小さな葉であるという見た目に人気があり、1本をフォーカルポイントに植栽する他、全体が赤みを持つ生垣として仕立てられる事も多いです。

ベニバナトキワマンサクは美しい洋風建築によく似合いますし、数多くを植えなくてもしっかりとした存在感を持たせたい場所に植栽するのが良いでしょう。

ドラセナ(レッドスター等)

オリエンタルなレッドリーフが美しいドラセナ

■適応環境:日向

赤ドラセナという呼ばれ方もする「ドラセナ・レッドスター」はレッドリーフの代表的な植栽と言えるかもしれません。

よく似ているコルジリネとドラセナの明確な違いは原産地や根茎を形成するか否か等により明確であるとされていますが、現状では地面から幹が立ち上がっているものはドラセナと呼ばれ、幹状のものが見られず葉だけが展開しているものはコルジリネと呼ばれて販売されているのが多い印象です。

ドラセナのレッドリーフは存在感はもちろん、その魅力的な姿からオーナメントの様な感覚でレイアウトされる事もあり、写真ではあえて異なるカラーリーフの庭木を添えてその赤色を引き立てる様にしています。

レッドリーフの庭木は単独での植栽はもちろん、寄せ植えでも美しく引き立てられるのが魅力です。

イエローリーフを持つ庭木

カラーリーフの中でも目にする機会も多いイエローリーフは葉が一面黄色いというよりも、緑葉の中に黄斑が入っていたり、葉が新しい内だけ黄色かったり等、全体的に見て黄色っぽく見える庭木と言えます。

イエローリーフは数あるカラーリーフの中では最も明るく見える葉であり、明るさを更に加えたい場所や、日陰で暗めの場所を明るく見せる為にレイアウトされる事が多いです。

ただしイエローリーフの庭木それぞれ日向を好んだり日陰を好んだり、樹種によって特性が異なりますので、適切な環境へ植栽する事が大切です。

プリペット・レモンライム

眩しい程のイエローを放つプリペットレモンライム

■適応環境:日向

プリペットは写真の様な低木サイズから人の背丈程の樹高まで多くの規格が流通しておりますが、写真のレモンライムという品種は膝丈程度の規格が主流です。

とにかく眩しい位のイエローリーフが特徴で、尚且つ葉が小さく数も多いという点で煌びやかに見える庭木です。

小さく可愛らしい見た目なのですが成長力はかなり強く、寄せ植え等でレイアウトする場合は他の木とはやや離して空間を確保しておくのが良いでしょう。

このレモンライムは黄斑葉ですが、プリペットには葉に白斑が入る「シルバープリペット」もあり、カラーリーフを使う植栽デザインでは欠かす事の出来ない庭木です。

キンマサキ(斑入りマサキ)

細かい黄斑が美しいキンマサキ(斑入りマサキ)

■適応環境:半日陰~日向

キンマサキ(斑入りマサキ)も鮮やかな黄斑を持つ低木であり、レイアウトも行いやすい庭木です。

マサキ類は日陰向きという見解も聞かれますが、実際は日向に植えた方が状態も良く美しく育ちます。

キンマサキは垂直、真上に伸びる力はありますが横へ伸びるのは比較的ゆっくりであり、これがレイアウト中に取り入れやすい一要因と言えるでしょう。

伸びた枝は柔らかく、ご自身での剪定も行いやすいのもおすすめなポイントです。

注意したいのは春先の新しい葉を食害する毛虫の存在と、葉の入れ替わりの際に多くの葉が落ちて一時的に寂しい見た目になる場合があるという点です。

キンマサキであれば木々の間や壁際にも植栽しやすく、手軽に明るい色彩を取り入れる事が出来るでしょう。

斑入りヒメトベラ

薄いイエローリーフが美しい斑入りヒメトベラ

■適応環境:半日陰~日向

庭木としてトベラという樹種がありますが、その葉が小さくなり枝も細く繊細になったヒメトベラという樹種もあり、こちらの斑入り種が美しい葉を持つ斑入りヒメトベラとなります。

トベラは元々塩害や公害にも耐え得るという剛健種である事もあり、ヒメトベラも同様に環境適応性がかなり高い庭木と言えます。

この為ある程度の日陰でもしっかり育ち、日陰を明るくする庭木として欠かせない存在です。

薄い黄斑が細かく入った葉は繊細で美しく、育て方によっては非常にナチュラルな枝振りも楽しむ事ができ、主にナチュラルガーデンやプランターでの寄せ植えに使う事が多い庭木です。

アオキ(サルフレアやピクチュラータ等)

日陰で明るいイエローを見せるアオキ

■適応環境:日陰~半日陰

アオキと言えばその名の通り青々とした美しい葉が連想されますが、近年ではアオキのほとんどが斑入り種の流通となっています。

サルフレアやピクチュラータといった黄斑入りのイエローリーフが人気で、黄斑の入り方も葉の外側だったり中心部だったりと、斑入りでも品種毎に様々なパターンがあります。

日陰を好む事がよく知られるアオキですので、このイエローリーフは暗い日陰で眩しい程の明るさをもたらしてくれます。

おすすめの植栽方法としては、写真の様なナチュラルガーデンで雑木の足元を彩るレイアウトがあります。

アオキは全体が膨らんでいく様な成長を見せる為に剪定を急かされる事が無く、自然に放任した樹形がしっとりとナチュラルガーデンに馴染みます。

シルバーリーフを持つ庭木

シルバーリーフとは葉一面が銀色、もしくは銀色にも見える明るいグレーになっている葉を指しますが、一部葉に白斑が入っているタイプでも樹木名にシルバーが冠される事があります。

シルバーリーフは背景が明るく淡い色ですと目立たなくなりますので、濃色暗色を背景にしたレイアウトを行うとシルバーが映える様になります。

シルバーリーフの庭木は細い葉を持った樹種が多いのも特徴で、上品で繊細な景観を作りたい時にお勧めできるカラーです。

シルバーティーツリー

銀色の細い葉が美しいシルバーティーツリー

■適応環境:日向

まずシルバーティーツリーはレプトスペルマム属の木であり、「ティーツリー」として知られているメラレウカ属の木とは明確に異なります。

レプトスペルマム属の葉は芳香があり名の通りハーブティーに用いられますが、メラレウカ属のティーツリーでは用いられません。

モダンな住宅にマッチするシルバーティーツリー

シルバーティーツリーの細く美しい葉はモダンなデザイン住宅と非常に良く合い、線の細いシルエットが上品さを醸し出します。

植栽デザインの中に取り入れると薄いシルバーリーフは目立たなくなってしまいがちですので、写真の様にオリーブ等と合わせると存在感のバランスが取れて美しい景観になるでしょう。

アカシアやユーカリ類との併用も同じくバランスの取れた景観になると思います。

シルバーティーツリーの成長は早いものの大木となって困る様な事はなく、樹高は3m程度を想定してある程度自由に幅を伸ばさせた姿を楽しみたいものです。

ユーカリ(ポポラス等)

丸い葉にシルバー掛かった色が美しいユーカリ

■適応環境:日向

まずユーカリには非常に多くの種類があり、それぞれ葉の形や色はもちろん成長速度や放任樹高まで異なります。

ユーカリのポポラスという品種はハート型の葉とシルバー掛かった葉が美しく人気があり、地植えをされた姿もよく目にします。

しかしその成長速度は速く放任樹高も15m以上という大木前提の樹種である為、樹高についてはせめて数mを許容しながら適宜剪定を行う事を想定しておきましょう。

原産地であるオーストラリアの土壌は乾燥していて固いのですが、日本の土壌・土は柔らかい為、ユーカリは樹高を上げると傾いてきやすいという点にも注意が必要です。

アカシア類と共通して言える事ですが、これらの樹種は大型プランター等で成長力を抑制しながら楽しむのがおすすめとなります。

庭木としては是非取り入れたい美しい葉色ですので、土の無い場所はもちろん、庭の中でもあえてプランター・鉢植えとして植栽するのもおしゃれではないでしょうか。

コロラドトウヒ(プンゲンストウヒ)

雪が積もった様な美しさを見せるコロラドトウヒ

■適応環境:日向

コロラドトウヒはアメリカのロッキー山脈を有するコロラド州~ワイオミング州が原産地であるシルバーリーフの常緑針葉樹で、クリスマスツリーとしても使われます。

馴染み深いモミの木にうっすら雪が積もった様なシルバーリーフは圧巻の美しさであり、クリスマスの飾り付けを施せば唯一無二の景観となるでしょう。

コロラドトウヒの美しいシルバーリーフ

しかし大木となり得るという点が最大の注意点であり、まず通常の住宅での植栽は不向きであると言えます。

庭が相応の面積を有する郊外の住宅や別荘地等、この木一本で景観を作る様なロケーションであれば植栽は可能かと思います。

またはユーカリやアカシア等と同じく大型のプランターで管理し、根の成長を抑制するのが良いかもしれません。

しかしトウヒは幹を含む上部が重く、頑丈でしならない幹は風をまともに受けてしまいますので、強風によってプランターが倒されてしまうケースにも対策を施しておく必要があります。

ブルーリーフを持つ庭木

ブルーリーフはシルバーリーフよりも明確な存在感があり、最も涼しげな印象をもたらす葉色であると思います。

庭木のブルーリーフにおいてはシルバーリーフと同様に細長い葉を持つ樹種が多い印象ですが、宿根草であるギボウシ(ホスタ)の中にも実に鮮やかなブルーリーフの品種が存在し、「ブルーマウスイヤー」や「ブルーマンモス」「ブルーエンジェル」等が該当します。

ブルーリーフを持つ庭木は日向を好むものが多く、思い切って目立ちやすい場所へレイアウトが出来るのも魅力ではないでしょうか。

アカシア(ブルーブッシュ)

ハッキリとしたブルーが魅力的なアカシア・ブルーブッシュ

■適応環境:日向

多くの品種が存在するアカシア類ですが、ブルーリーフが特に美しい事で人気なのが「ブルーブッシュ」です。

アカシアと言えばギンヨウアカシア(ミモザ)が最も有名ですがブルーブッシュとは葉の形が異なり、ミモザはレースの様な繊細な葉を持っているのに対してブルーブッシュは少し細長い葉がびっしりと列状に付いているのが特徴です。

細かく葉数も多いブルーブッシュ

ユーカリと同じく成長によって傾いてくる事への対策が大切で、アカシア類の場合は花が終わった直後に思い切った切り戻しを行い、枝の若返りと幹・枝を太らせるという目的の剪定管理が有効となります。

じめじめとした環境を嫌う特性からしても、アカシア類も大型プランターでの植栽でおしゃれに「飾る」という取り入れ方がおすすめ出来る庭木と言えるでしょう。

ユッカ・ロストラータ

青銀色とも評されるユッカ・ロストラータの葉

■適応環境:日向

ロックガーデン等で多用されるユッカ類ですが、その中でも一際美しい存在感を有するのがユッカ・ロストラータです。

ロストラータの原産地はアメリカのテキサス州~メキシコ北部であり、暑さにも寒さにも強い剛健な品種です。

シルバーブルーとも言われるシャープな葉が幹の中心から真上に向けて放射状に展開し、順に水平近くへ垂れていきます。

この葉の並び方が全体を「球体」に見せ、シルバーブルーのボールの様な美しさを放ちます。

葉先までの高さが2m近くあるユッカ・ロストラータ

ユッカ・ロストラータのデメリットはまず価格が高いという点で、ほぼ幹が見えない葉先高1m以下のサイズでも数万円の価格が付けられ、上写真の様に立派な幹を持った人の背丈程の高さであれば20万円~の価格帯となっています。

このブルーリーフを最も美しく見せる取り入れ方としては、やはり大型の鉢植えでオーナメントとして飾り、下側の葉が地面に接触しない様に管理したいものです。

そうすると下側へ垂れた葉も土に触れずに美しく保たれ、結果として美しい球体が出来上がります。

ウエストリンギア

ブルーリーフの品種もあるウエストリンギア

■適応環境:日向

オーストラリアンローズマリーとも呼ばれる事もあるウエストリンギアは、小さく繊細な葉が柔らかく枝分かれする樹形がとても美しい庭木です。

低木類として使われるウエストリンギアには葉色の異なる品種がそれぞれ存在し、写真の様にブルーリーフが美しいウエストリンギアも魅力的です。

ウエストリンギアは乾燥にも強く長時間の陽当たりを必要とする低木ですので、木陰などではなく開けた明るい場所へ植栽し、放任成長をさせてブルーリーフが丸く展開する様な景観を作ると良いでしょう。

ヒュージス

淡いブルーリーフが美しいヒュージス

■適応環境:日向

ヒュージスはコニファーに含まれる樹種であり、一本幹を持たず横へ広がる成長を見せる「低木コニファー」に該当します。

コニファーならではの剛健性と耐寒性を持ち、乾燥の激しい場所や寒さに晒される場所でも動じる事無く生育します。

ヒュージスの葉は淡いブルーとコニファーならではの葉形を持ち、植栽すれば涼しげでおしゃれな雰囲気をもたらしてくれます。

おすすめのレイアウトとしてはまず陽当たりが非常に良い場所を選び、ヒュージスを付かず離れず程度の間隔を空けて数本寄せ植えするという手法です。

伸びてお互いが干渉した部分の成長は止まりますが、数本のヒュージスが繋がって作り出す青い絨毯の様なエリアが出来れば、お庭の中で美しいワンポイントとして引き立ってくれる事でしょう。

フェスツカ・グラウカ

細いブルーリーフが美しいフェスツカグラウカ

■適応環境:半日陰~日向

ヨーロッパ原産のイネ科植物であるフェスツカグラウカは、イネ科でありながらそれほど水分を必要としない植物です。

多湿な状態が続く様な場所に植えると返って状態が悪くなり、健康で美しいブルーを保つには日当たりの良い水捌けも良好な場所を選んでレイアウトするのが良いでしょう。

寄せ植えの中でもそのブルーリーフは良く映え、細い葉が繊細な美しさを放ちます。

カレックス類と同じシチュエーションで植栽する事が多いのですが、フェスツカグラウカはカレックス程に葉が長くならず周囲へ鑑賞するケースもほとんどありません。

ただし茶色の葉が多くなってきたら、春先や秋口に株元の環境改善の為にも一度短く刈り込む、株分けを行う等のメンテナンスが必要です。

フェスツカグラウカは、最も手軽に取り入れられるブルーリーフとして重宝する植物と言えます。

花の魅力から庭木を選ぶ

お庭で庭木の花を楽しむのは、今も昔も変わらない文化と言えます。

花木と呼ばれる樹種は多く存在しますが、まずは色や形、花数もそれぞれ異なる中から、花そのもので庭木を選んでみるのも良いかもしれません。

以下で紹介する花木については「庭木」として使われる事の多い樹種ですので、気軽に選んでも宜しいかと思います。

常緑樹で花を楽しめる庭木

常緑ヤマボウシ(ホンコンエンシス)

5月~7月開花

ヤマボウシやハナミズキに良く似た花を木全体に咲かせます。

花弁に見えるのは総苞片であり、花は長く咲くのが魅力です。

基本は白花で、赤模様が入るものも流通します。

フェイジョア

6月開花

花弁を食する事が出来るエディブルフラワーとしても有名な花を咲かせます。

花弁は表裏で白と赤に色が分かれた艶やかな花で、洋風・南国調の雰囲気を楽しむ事が出来ます。

オガタマ

3月~4月開花

バナナの様な芳香が特徴的な白花を咲かせます。

花弁は白ですが、付け根付近が紅色に染まる為、紅白が混じった印象の花になります。

ポートワインと呼ばれる赤花品種や、パープルクィーンという紫がかった花を付ける品種もあります。

ブラシノキ(キンポウジュ)

5月開花

オーストラリアやニューカレドニア原産の常緑高~低木で、赤いブラシの様な姿が特徴的な花を咲かせます。

葉は小さく尖っており、シャープな印象を感じさせる木です。

環境適応性が高く、塩害が起こり得る地域でも植栽できる庭木として重宝されます。

アセビ

2月~4月開花

古くから庭づくりに用いられてきた常緑低木で、房状に釣鐘の様な花が下がります。

花の形としてはドウダンツツジのにも似ています。

葉や茎にアセトポキシンという毒が含まれており、馬が食べると酔ってしまった様な足取りになる事から馬酔木(アセビ)の名が付いたとされています。

常緑ガマズミ(ビバーナム)

4月~5月開花

ティヌスを始めレイフレアーズドワーフやハリアナムといった品種が有名です。

日陰でも花を咲かせる事が出来る剛健種であり、庭づくりにおいても重宝する木です。

ギンバイカ

6月~7月開花

5枚の花弁を持ち雄しべが目立つ花が梅に似ている事から、銀梅花と呼ばれる様になった木です。

ハーブとしても有名な木であり、英名ではマートルと呼ばれて親しまれています。

マホニアコンフューサ

10月~12月開花

和名はナリヒラヒイラギナンテン。

寒い時期に黄花を付けるので、寒い時期もお庭を華やかにしてくれる常緑低木です。

しかし花期からスズメバチが寄ってくる年もあり、多くを寄せ植えしたりする場合は注意が必要です。

オオムラ・クルメツツジ類

4月開花

寄せ植えによる造形などで使える低木の常緑ツツジ類。

特にツツジは品種によって花色の種類が豊富で、白や赤、ピンクから紫まで多岐に渡ります。

多くの株を寄せ植えして造形する植栽が一般的です。

キンシバイ

6月~7月開花

葉が多く茂った中に黄色の花を咲かせる為、花の色がとても引き立つのが特徴です。

旺盛に伸びた枝先はやや枝垂れた樹形になる事から、花もうつむき加減に見えて風情が感じられます。

ビヨウヤナギ

6月~7月開花

半落葉の木として位置付けられ、キンシバイの様に生い茂った葉の中でたくさんの黄花を咲かせてくれる低木です。

キンシバイよりも花弁が分かれて開き、雄しべが目立って美しい印象を感じられます。

アベリア

5月~10月開花

花壇での寄せ植え等に植栽されるアベリアは、剛健かつ花も見られる低木種として重宝されます。

生育期のほとんどを開花して過ごす木で、剪定についても強い切込みに耐える丈夫な面を持っています。

乾燥にも強い為、ビルやマンションの花壇へ植栽される事も多く、賑やかさを演出したい場合に欠かせない低木と言えます。

落葉樹で花を楽しめる庭木

ヒメシャラ

6月~7月開花

白い小さな花が多く付くので、開花期は樹形が白く浮き上がります。

ヒメシャラの枝は放任していれば横から下へ枝垂れてくるため、多くの花が咲いた時にはとても美しい姿となります。

エゴノキ

5月~6月開花

垂れ下がる様に下向きの花を多く咲かせます。

花や実にはエゴサポニンという毒素が含まれており、魚毒として漁に使われていた時代もあります。

生育が旺盛なので、余裕のある場所へ植えてナチュラル感を保ちたい木です。

ジューンベリー

4月~5月開花

桜にも似た白花を多く咲かせ、風情もある美しさが魅力です。

開花期が非常に短いものの、後に付く実も魅力的な庭木です。

ヤマボウシ

5月~7月開花

中央の小花の集まりを僧の頭、花弁にも見える総苞片を頭巾に見立て「山法師」の名が付いた木です。

葉の中に花を咲かせる様は野趣も感じられ、花期も長いのが魅力です。

ハナミズキ:紅花

4月~5月開花

春の新葉展開よりも先に咲かせる花は存在感があり、上を向いた花姿が上品な印象を感じさせます。

紅花~ピンク花は水彩の様に白地に淡く色が付いた印象で、上品な色付き方を見る事が出来ます。

ハナミズキ:白花

紅花と印象が大きく異なる白花ハナミズキ。こちらは凛とした表情を見せてくれます。

ハナミズキは白花の木の方が葉が青々としていて剛健、木の成長も良いという傾向があり、花色よりも生育面を優先させて白花を選ぶケースも多くあります。

アオダモ

4月~5月開花

主にナチュラルな樹形を楽しむアオダモですが、花も魅力の一つです。

小さな白花の集合は遠くから眺めると綿の様な美しさを感じられます。

アロニア

4月~5月開花

小さな花がいくつも寄せ合った状態(散房花序)で非常に美しい花で、花持ちも良いのが魅力です。

流通しているのは赤い実が成るアロニアと、アントシアニンを多く含む黒実が成るチョークベリーの2種類があります。

私が庭づくりで植栽するのは枝が繊細で葉も小さめな赤実のアロニアが多く、自然な雑木低木として重宝します。

ブルーベリー

4月開花

実が主役の印象のブルーベリーですが、花期はドウダンツツジにも似た可愛らしい小花を楽しめます。

花付きも良く数多く咲くのが特徴ですが、暗い場所へ植えると花が咲きにくくなるので、日照りの強過ぎない適所へ植栽すると良いでしょう。

ヤマブキ

3月~4月開花

レンギョウ等と並び黄花が古くから親しまれる植木。生育の旺盛さを考慮した植栽が大切です。

白山吹

4月~5月開花

ヤマブキの黄花も美しいものの、樹形も異なり白花の付き方が上品な植木。直射日光は避けて植栽する。

オトコヨウゾメ

4月~6月開花

ナチュラルな低木雑木として魅力的なオトコヨウゾメ。新葉の展開後に付ける可憐な小花は野趣も感じられる美しさです。

リキュウバイ(利休梅)

4月~5月開花

茶花として親しまれた事から名付いたリキュウバイの花は品があり、枝先に咲く様が風情を感じさせます。

ダンコウバイ

3月~4月開花

春早くに花を付ける黄花として、サンシュユやマンサクと共に知られています。低~中木の雑木として植栽する事が多く、野山での春の訪れを感じる様な植物です。

ハナズオウ

4月開花

白花~黄花の多い落葉樹の中で、ひときわ鮮やかな色彩を見せるハナズオウの花。花の色はツツジ類やユキノシタの色と似ています。

ユキヤナギ

4月開花

柳の様に枝垂れた樹形へ一面に小花を咲かせる事で知られています。木のサイズを維持する為にも、花後の剪定作業が大切になります。

落葉のツツジ類

多くが4月開花

ミツバツツジやドウダンツツジの他、落葉ツツジ類の品種は多数あり、庭作りの際はなるべく剛健な物を選びたいものです。

落葉のツツジの花は紫系が多いのですがミツバツツジには白花の品種もありますので、春に見られる上品な白花を取り入れるのも良いでしょう。

実を楽しめる庭木を選ぶ

お庭の中で実が成るのは楽しいものです。食用出来る実を付ける庭木は限られますが、庭木の実は観賞用も多く、食用だけではありません。

赤く熟した実は花と同様に季節感を感じられる美しいものであり、花は目立たないのに実は美しい、といった庭木も存在します。

昔は大きな柿の木や栗の木、ミカン、ビワなどをよく目にしましたが、これらは成長によって樹高や幅が大きくなってくる為、近年の住宅事情では気軽に植える事が難しくなりました。

ここからは現代のお庭にも植栽しやすい実成り樹種を紹介しておりますので、ぜひ庭木選びの参考としていただければと思います。

実成りを楽しめる常緑樹

葉が多く茂った中に実が成っている姿は色合いも美しいものです。

特に常緑樹の場合は葉の緑色と実の色のコントラストが美しく、食用・観賞用を問わず庭木として大変魅力があります。

オリーブ

造園・庭作り用としては成長しやすく剛健な品種「チプレシーノ」が主流です。オリーブは自家不結実性の為、実成りをさせるには他品種のオリーブとの近接が必要とされます。

フェイジョア

食用出来る事でも有名なフェイジョアの実ですが、特徴として実が熟しても緑色のままという点が挙げられます。

収穫のタイミングとしては実が地面に落ちたら取る、といった感覚であり、10月のこの時期が近付いたら地面に布などを敷いておくのが良いでしょう。

フェイジョアは多くの品種が存在しますが見分けるのはかなり難しいと言えます。

オリーブと同じく自家不結実性の植物なので実を付けさせるには異種を植えておく必要がありますが、クーリッジという品種だけは単一で実成りが起こり、他の品種を植えておく必要がありません。

ソヨゴ(雌木)

ソヨゴの花はとても小さく存在感は薄いのですが、実の時期は小粒で数多い紅色の実が垂れ下がり、緑色の葉とのコントラストがとても美しい景観になります。

ソヨゴには雌株と雄株の2株が存在し、実を付けるのは雌株だけとなります。

しかし庭木として流通しているソヨゴのほとんどは雌株である事に加え、実を付けさせる為に雄株を植える必要もありません。

食用ではない実ですが、秋にはよく目立ってお庭に季節感をもたらしてくれる存在です。

ヤマモモ

ヤマモモの実は食用可能で食前酒の原料に用いる事でも有名で、実成り品種は「瑞光」「森口」などがあります。ヤマモモは放任させると大木になるまで成長する為、予め最低でも3m以上の樹高を許容しておく事が必要です。

ユズ・キンカン・レモン等の柑橘類

ミカンと比べやや小さな姿で樹形を維持する事が出来る柑橘類がお勧め。ミカンは美味しく作る事が難しいものの、レモンなら料理にも使いやすく、ユズやキンカンなら薬味やハチミツ漬けで楽しめる。

ギンバイカ

美しい白花が有名なギンバイカですが、花後10月頃に熟す実も風情があって美しいものです。

実は黒紫色に成熟していき、この実はミルトと呼ばれる果実酒の原料としても使われます。

さらに前の時代には実を用いて現在のコショウの様な加工~利用をされていた事もあり、実用的な実とも言えるでしょう。

ホンコンエンシス

こちらも花が人気なホンコンエンシス(常緑ヤマボウシ)ですが、花数の多さに伴う実の数も圧巻で、しかも食用も可能という優れた庭木です。

緑~黄~赤と熟していく色の変化も美しいのですが、実の味は干し柿にも似た強い甘みが特徴で、サツマイモの様な食感とも言えるでしょうか。

種が大きいので可食部分は少ないものの、ホンコンエンシスは見て良し食べて良しの魅力的な果樹としても人気です。

実成りを楽しめる落葉樹

ジューンベリー

6月に早々と熟すジューンベリーは生食も可能で、実成りも良く数も多いのが特徴です。ただし樹高が高くなったジューンベリーは上部に成った実の収穫が困難になり、放置した実が下へ落下して駐車場やアプローチが汚れてしまう事に注意が必要です。

実が落下しても差し支えない、土面に囲まれた庭の中への植栽が適しています。

ブルーベリー

もちろん食用が可能なブルーベリーは自然な樹形が美しく、庭作りの際もデザインに取り入れやすい庭木です。自然樹形を楽しむのはラビットアイ系の品種が多いのですが、ハイブッシュ系の品種は葉も肉厚で実が大きく、木そのものが強いというメリットがあります。

アロニア

アロニアの実は秋に赤く成熟するまで長く付き続け、紅葉と合わさった姿がとても美しいものです。

アロニアと呼ばれる木には鑑賞用の赤い実が付き、加工~食用として利用できる黒い実が付く木はチョークベリーと呼ばれます。

ナツハゼ

ナツハゼの実は黒く熟しながらが垂れ下がり、この実は加工して食用とする場合もあります。

この実の付き方は山間の風情を感じられ、野趣ある木として雑木の庭等で重宝されます。

ナツハゼを日向に植えてしまうと葉焼け~枯れを起こしやすいものですが、逆に暗すぎる日陰でも育ち難いという難しさも持ちます。

最も適した植栽環境は木漏れ日の下、陽射しが適度にちらほら当たる様な場所を選びましょう。

ツリバナマユミ

食用ではないものの、実が成った姿がとても美しいのがツリバナマユミの魅力です。

小さなカボチャの様な実が熟していき、やがて自然に割れてくす玉の様に種がぶら下がり、これが大変美しい姿となります。

ツリバナマユミについては直射日光を避けるあまり、暗すぎる場所へ植えてしまうと花~実が付きにくくなるので注意しましょう。

大きな樹の下、木漏れ日の下であると美しく成長します。

ハナミズキ

花が魅力のハナミズキですが、その実が熟した際は写真の様に深紅に染まりとても美しいものです。

この実が先に赤く熟し、このまま周囲の葉も次第に紅葉していくという様も大変美しく、ハナミズキは春だけではなく秋も観賞価値のある庭木と言えるでしょう。

紅葉を楽しめる庭木を選ぶ

植木が美しく紅葉する様はとても美しいものですが、紅葉の具合は環境による影響が大きく、どこでも山の様な色合いを見れる訳ではありません。

しかしやがて根を張って落ち着いた頃になると綺麗に色付く例もありますので、長い目で期待する事も大切です。

尚、ジューンベリーやブルーベリー、アロニアなど、比較的簡単に綺麗な紅葉を見せる植木もあります。

イロハモミジ

紅葉する庭木として最も有名なのがイロハモミジであり、この紅葉だけなく新緑の美しさも特筆すべき庭木です。

紅葉具合や色付き方はその年の気候だけでなく、植えられた環境や根張り具合によっても変わってきます。

近年は夏の暑さが厳しくなっている事もあり、長時間陽射しが当たり続ける場所だと傷みや落葉を起こしやすくなっています。

コハウチワカエデ

イロハモミジよりも葉の切れ込みが浅く、小さな掌の様な葉が赤く染まるコハウチワカエデ。

カエデ類としては稀な成長の緩やかさに加え虫の被害を受けにくいという特性を持ち、陽射しが強すぎない環境であれば場所を選ばずカエデの風情を味わえる庭木です。

ヒメシャラ

茶褐色の幹も美しいヒメシャラは、枝が横方向へ広がりながら枝垂れていく美しい樹形も魅力です。

ヒメシャラはこの枝垂れ気味の樹形が紅葉した際は大変に美しく、無理な切り戻しを行う必要がない広い場所への植栽がおすすめです。

南側への植栽は夏の日差しで多くなダメージを負ってしまう事が多く、植栽場所は北~東向きの明るい日陰が適しています。

ナツハゼ

ナツハゼは強い陽射しを嫌う為に植栽場所は選ぶものの、自然に生えてきたかの様な雑木特有の雰囲気が美しく、紅葉したナツハゼは特に真っ赤な色付きを楽しめます。

アロニア

アロニアは実が色付いていく共に、追う様に葉も見事な紅色に染まっていきます。

アロニアは自然味豊かな樹形を持ちながら生育も極めて緩やかで、手軽に紅葉を取り入れたい場合におすすめ出来る庭木です。

ブルーベリー

ブルーベリーは大きくラビットアイ系をハイブッシュ系に分けられ、特にハイブッシュ系の品種は葉だけでなく枝や幹までも真紅に染まる見事な紅葉を見せます。

その色付き方は真紅と言える程に鮮やかで、雑木類ほど場所を選ばず手軽に紅葉を楽しむ事が出来る庭木です。

オトコヨウゾメ

ナツハゼと同様に、植栽場所を慎重に選ぶ必要がある落葉低木で、上手く根付いたオトコヨウゾメは紅葉も実に見事です。

オトコヨウゾメは特に葉焼けを起こしやすい樹種で、直射日光が当たらない明るい日陰、上に大きな木の枝が展開している様な木漏れ日環境を選んで植栽すれば上手く根付きやすいと言えます。

ドウダンツツジ

ドウダンツツジは落葉樹の中では最も剪定方法を問わない庭木で、大胆な刈り込み剪定によって色々な形に仕立てる事が可能です。

その剛健さを持ちながらも真夏の直射日光には非常に弱く、火傷を負ってしまったかの様に傷んでしまう事もあります。

夏の葉焼けを起こしてしまうと美しい紅葉も見れなくなりますので、ドウダンツツジも陽射しが当たり過ぎない場所を選んで植栽しましょう。

まとめ

庭木を選びやすくなるポイントをそれぞれ解説してまいりましたが、如何でしたでしょうか。

樹木には多くの種類がありますが、実際は住宅向けの「庭木」として適した樹種は限られているものです。

是非このページで解説を致しました「庭木選びのポイント」をご参考戴き、目的やお好みに合う庭木を見付けていただければ幸いです。

また、庭木としておすすめな樹種の特徴や育て方の記事一覧の方も併せてご参考戴けると思います。

植栽・植樹工事のご依頼をご検討されるお客様は、弊社へのお問い合わせ方法をご参考の上、e-mail等でもお気軽にお声掛けをいただければと思います。

執筆者:新美雅之(新美園HP作成・作庭者)

庭木や庭デザインについて、作庭者の経験を活かして現実的に解説をするコンテンツを目指し、日々執筆しています。

庭木や庭デザインについて、作庭者の経験を活かして現実的に解説をするコンテンツを目指し、日々執筆しています。

- 投稿タグ

- 庭木